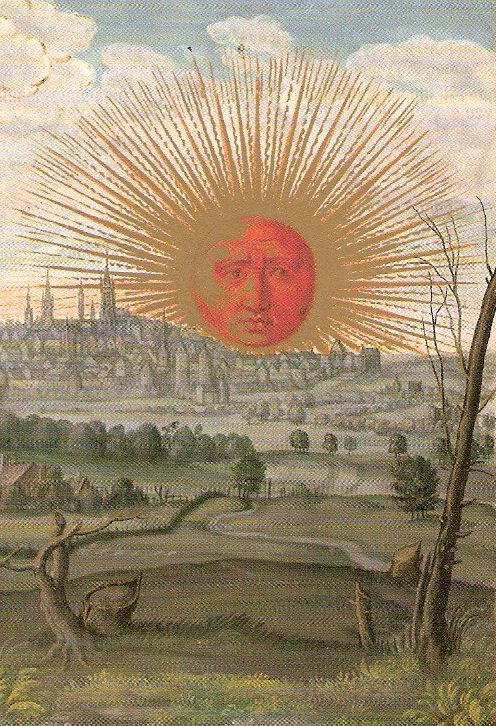

Adorar al Sol como un dios pertenece a todas las mitologías primitivas, aunque no fue personificado hasta que el emperador Augusto construyó en el Palatino de Roma un grandioso templo al hijo de Zeus, Apolo, “el dios del Sol”. En la mitología, Apolo es un auriga que, en su carro de cuatro caballos, entra por el Este y sigue su ruta diaria hasta salir por el Oeste, iluminando, calentando y vivificando la superficie terrestre. Es realmente un dios al que tenemos que estar agradecidos, aunque sus casi infinitos beneficios están, en cierto modo, compensados por consecuencias negativas de sus ardientes rayos ultravioleta, como bien saben los dermatólogos y colman de satisfacción a los fabricantes de cremas anti-solares.

El Sol, aunque es una estrella más del universo, ubicada en los límites de la Vía Láctea, tiene, sin embargo, la singularísima dignidad de proteger la vida en su planeta Tierra, único habitado -hasta hoy-, donde hay seres vivos que dependen de la luz y el calor que emanan del Sol, el “dios del día”, porque sin su luz todo es oscuridad. Mi Avatar me pide que le diga algo más de este bello y benefactor “dios del día”.

Nuestro Sol está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, y como todas las estrellas, es una gigantesca bola de gas (hidrógeno, sobre todo), cuya superficie está en torno a los cinco mil grados centígrados y emite luz cercana a los 60 watios por metro cuadrado, equivalente a un millón de bombillas terrestres. El Sol emite, por tanto, luz y calor, elementos necesarios para la vida, pero también un flujo continuado de partículas (protones y electrones fundamentalmente), que se conoce como “viento solar”, y que alcanza una velocidad de 400 kilómetros por segundo. Cinco veces más veloces son las partículas procedentes de las erupciones solares o “tormentas magnéticas”. Hay otras protuberancias y manchas en la superficie solar que, vistas desde la Tierra, denuncian una desenfrenada actividad, no sólo por la fusión del hidrógeno, que se transforma en helio por reacciones termonucleares, sino también por la pérdida constante de su energía inicial, unos dos mil billones de billones de toneladas de masa. Ante la inconmensurable masa/energía que durante millones de años ha ido lanzando al espacio interestelar, la cantidad restante es suficiente para calcular que la vida en la Tierra está garantizada para unos cuatro mil millones de años más.

Sólo una pequeña parte de esta energía llega a la Tierra, en forma de luz y calor, originando la fotosíntesis vegetal que inicia el ciclo periódico de la vida “verde” y culmina con la absorción de nutrientes en el mundo animal. Además, en épocas remotas, los vegetales que murieron y quedaron enterrados conservaron la energía solar recibida, que hoy se puede aprovechar como combustible (carbón, gas, petróleo). El calor del Sol afecta también a las aguas de los océanos, que se evaporan, formando las nubes que riegan la tierra y sacian la sed de todos los animales de sangre caliente, originando además los vientos que limpian la atmósfera y producen la energía eólica. La energía solar que llega a los vegetales es captada y transformada en energía química gracias a la clorofila, el pigmento verde de las plantas, que se excita por la luz, dando origen a la fotosíntesis. Esta consiste en una reacción química que permite a la planta asimilar elementos primordiales de la tierra mineral (nitratos y sulfatos), absorber los hidratos de carbono del aire y expulsar, como desecho químico, el oxígeno que será clave en la vida animal.

Dicen los científicos que el Sol nació como una bola de gas hidrógeno hace 4.600 millones de años, y ya hay quien habla de su final cuando se agote el combustible de hidrógeno que lo mantiene en actividad al transformarse en helio. La persona interesada puede leer con provecho el libro del profesor de la universidad de Sevilla Miguel Ángel Sánchez Quintanilla El final del universo (RBA, 2016). Este final ocurrirá en proporción a la masa de cada estrella, pero no antes de miles de millones de años (Mi Avatar me mira con cara de asombro). Mientras tanto, la Ciencia astrofísica se preocupa por nuestro futuro más próximo. Por una parte, debe estudiar la forma de sacar más provecho de la energía del Sol; por otra, de prevenir desastres provenientes de la actividad solar. A lo largo del siglo XX se han ido estableciendo en los países más desarrollados Centros de Astrofísica para el estudio del Cosmos. En uno de ellos (Harvard) se descubrió que el sistema solar tarda 226 millones de años en recorrer su órbita, a una velocidad de 216 kilómetros por segundo, a través de la Vía Láctea. Es decir que pasó por el mismo sitio que está en la actualidad, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra.

Desde entonces, se han lanzado al espacio, rumbo al Sol, varias sondas para intentar desentrañar los misterios de ese “dios del día” terrestre, cuyos rayos intimidan a cualquiera. La Agencia Europea del Espacio (ESA) que tiene su base en la población madrileña de Villafranca del Castillo, es una de las más activas. En noviembre de 1998 lanzó al espacio el satélite “ISO”, de observación de rayos infrarrojos, superando los datos del telescopio Hubble de la NASA sobre nuestro origen. Casi al mismo tiempo, la sonda “Stereo” de la NASA enviaba a la Tierra imágenes espectaculares del Sol, en tres dimensiones, pero fueron científicos japoneses los que consiguieron mejores resultados con sus satélites “Yohkoh”, “Soho” y el observatorio “Hinode”, que captaron numerosas fotos deslumbrantes (más de un millón de imágenes) del viento solar, de las explosiones y manchas solares. Parece que nadie puede competir con los japoneses en las técnicas fotográficas.

En el año 2011, el telescopio “Kepler” de la NASA ha descubierto nada menos que 500 soles similares al nuestro en una constelación (Cygnus-Lira) de la Vía Láctea. Para nosotros, sin embargo, el Sol que nos calienta y da vida será siempre nuestro protector “dios del día”, la única estrella que sostiene nuestra frágil y breve existencia.

La diosa de la noche