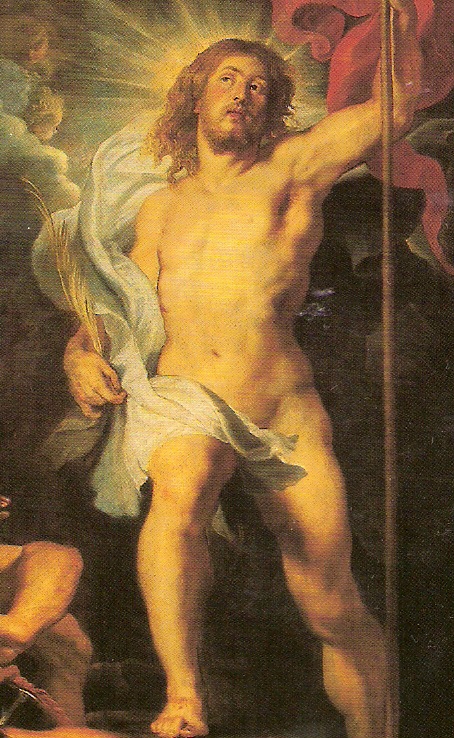

Rubens. La Resurrección de Cristo

En el ocaso de la Edad Media, cuando los seguidores de Cristóbal Colón estaban pisando el Nuevo Mundo, y en Europa se alumbraba un nuevo día, con el cambio cultural que conocemos como Renacimiento, el dibujante germánico Michael Wolgemut dejaba sobre el papel una xilografía coloreada que ponía de manifiesto la alegría de los esqueletos mondos y lirondos, que salían bailando de sus tumbas en un macabro festejo de huesos pelados. A estos alegres vencedores de los rollizos gusanos el pintor les recordaba su gratificante futuro, anunciado por las doctrinas religiosas, cuando tituló el grabado, fechado en 1493, como La resurrección de los muertos.

A diferencia de las medievales Danzas de la muerte, que anunciaban la pérdida de los placeres terrenales, este grabado supera el terror suscitado por el fin de la vida y la sátira de las vanidades que mueven a los humanos en su desesperado tránsito por el planeta Tierra. Ya quedaban superados, entre otros, los grabados de Hans Holbein el Viejo, y Wolgemut se enfrenta con acierto a una visión distinta, pero también basada en las creencias cristianas. Ahora lo que prima en el grabado es la alegría por la resurrección de los cuerpos, que asume la sociedad, en su ciego optimismo por la continuidad de la vida, predicada en los púlpitos de toda Europa. En España se hacen eco de las preocupaciones medievales algunos poetas, casi todos clérigos, que escriben diálogos y farsas teatrales sobre este mismo tema durante el siglo XVI, desoyendo el optimismo procedente del norte de los Pirineos. El tema llega hasta la segunda parte de Don Quijote de la Mancha (1615) donde los protagonistas se cruzan en el camino con una compañía de cómicos que representan Las Cortes de la Muerte, obra de Luis Hurtado de Mendoza. Por ninguna parte la alegría de la resurrección, ni siquiera en los autos de Calderón o los Sueños de Quevedo.

La creencia en la resurrección de los muertos no es original ni privativa del cristianismo. La idea de un más allá fue imaginada desde el comienzo de la especie humana, pero la resurrección y posterior retribución individual tras la muerte no queda explicitada hasta la religión irania fundada por Zoroastro en el siglo VI a.C., cuando Palestina sufrió la cautividad de Babilonia (586 a.C.) durante dos siglos, tiempo suficiente para influir en los orígenes ideológicos del judaísmo. Así lo afirma el profesor Antonio Piñero en Orígenes del cristianismo (1991).

En los escritos bíblicos se narran algunos hechos milagrosos, como los realizados por los profetas Elías y Eliseo, que resucitaron a dos niños, pero que murieron inmediatamente después. El profeta Ezequiel, por su parte, tuvo una visión profética en la que anuncia que la Casa de Israel resucitará un día, como pueblo, para vivir en la tierra prometida (Ez 37:10). En el Nuevo Testamento ya se relatan más casos de resurrección de difuntos, como Lázaro, que también murieron después, pero todo parece una preparación para el dogma básico de la doctrina cristiana: la resurrección de Jesús, el Cristo, que asciende a los cielos para vivir eternamente con el Padre. Lo cierto es que, antes de Cristo, ya hubo en la leyenda popular otros ilustres resucitados, como Osiris, Attis, y Mitra. Pero en vida de Jesús, el judaísmo oficial no estaba muy definido en esta materia. Mientras los fariseos sí creían en otra vida, los saduceos la negaban. El cristianismo primitivo, con Pablo de Tarso a la cabeza, toman la creencia farisaica como el pilar básico de la nueva religión. Lo más importante, insustituible en el credo cristiano, es la resurrección gloriosa y triunfante de Cristo, porque, como dijo Pablo, “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe”.

Hasta entonces, siempre se había hablado de la resurrección de los muertos, pero san Clemente es el primer Padre de la Iglesia que habla de la resurrección de los cuerpos, que el catecismo católico ha transformado con mayor crudeza en la resurrección de la carne, creencia que propone como indispensable para la salvación. Es el título que puso Luca Signorelli, a su grandioso fresco de Orvieto (Resurrection of the Flesh) según el credo católico. No sólo el catolicismo predica la resurrección en cuerpo y alma de todos los difuntos. También dicen lo mismo casi todos los protestantes y los ortodoxos, aunque éstos lo remiten al final de los tiempos. Para la misma fecha reservan los musulmanes el día del Juicio de Alá, en el que los justos irán a vivir en un lugar de delicias, descansando eternamente a la sombra de los frescos jardines del paraíso.

También es cierto que no todos los católicos creen a pies juntillas cuanto enseña la doctrina, ni cumplen sus preceptos. En España, aunque el 64% de católicos creen en la existencia del alma, bajan al 51% los que creen en otra vida, y al 39% quienes piensan que resucitarán en cuerpo y alma. Los absolutamente fieles creyentes no pasan del 40%. Pero, naturalmente, la verdad no depende de los números.

En todo caso, creer en la resurrección es sólo cosa de fe. Nada en la ciencia puede amparar esta creencia. Es absolutamente imposible que unas células que no solamente han muerto, sino que sus átomos se han convertido en partes de otro ser, puedan volver a unirse para hacer resucitar un cuerpo ya inexistente. Aunque en el caso de Jesús el cuerpo no estaba descompuesto todavía, su resurrección se hace de forma “gloriosa”, es decir, con unas cualidades que no tenía antes de morir. Vencedor de la muerte, ese cuerpo –como el de todos los justos- está destinado a vivir para siempre, sin posibilidad de una nueva muerte.

Es un cambio de la materia que la ciencia no puede admitir. El cuerpo resucitado (en el supuesto del creyente) no será el mismo que el cuerpo anterior sujeto a la muerte. Por tanto, si resucitara a nueva vida, no sería yo sino otra “persona” distinta. Cuántos pensadores, incluidos los cristianos, se han hecho la misma pregunta: ¿cómo van a reunirse de nuevo las partes de mi cuerpo devorada por animales carroñeros, insectos y gusanos, ya desaparecidos a su vez? ¿Y qué decir de la incineración, que repartirá mis células entre el polvo de la tierra y el solar invisible de los vientos? No es preciso insistir demasiado, sabiendo que no todos los huesos están prestos para alzarse de sus tumbas y danzar frenéticamente de alegría. Porque, en la mayoría de los casos, ya no hay huesos a los que dar vida.

Por las mismas razones es absurdo y cruel pensar en un “cielo” de cuerpos “resucitados”. ¿Qué cuerpos? ¿Los mismos del momento de la muerte? ¿Por qué no, con veinte años, en plena juventud? ¿Y qué decir de los miles de millones de seres humanos que han vivido con taras hereditarias, con deformaciones y mutilaciones, con enfermedades mentales como el autismo o la demencia? Si el cielo prometido es así, será sin duda el más agobiante de los infiernos, cuyos habitantes producirán espanto, no alegría sana y felicidad completa. Aunque las religiones monoteístas se apresuran a enseñar que la omnipotencia divina -¡naturalmente!- todo lo puede y a todos resucitará con unos cuerpos modélicos. Es como si se pretendiera una nueva creación, con seres nuevos, que ya no tienen nada que ver con esta desgraciada humanidad. ¡Qué farsa! ¡Qué engaño manifiesto, contando siempre con la mansedumbre y sometimiento de los fieles! La promesa de una eterna felicidad no es más que un cuento agradable para niños.

Si Dios existiera, habría de ser necesariamente sólo espíritu inmaterial, sin rostro ni apariencia física. Y si los humanos estamos llamados a acompañarle en esa aburridísima eternidad, habríamos de ser también espíritus, algo incompatible con la razón, con la experiencia de mi personalidad y con la doctrina que nos quieren imponer sobre la resurrección de los cuerpos, dogma de fe impresentable de las religiones monoteístas.

Como a todos los humanos, a mí me ha llegado también la hora del dolor al perder al ser más querido, cuya ausencia no soy capaz de soportar. La muerte, de la que nadie escapa, es la mejor demostración del sinsentido de la vida, que no es más que un fugaz relámpago entre el principio y el final de un sueño (¿soñado por alguien no humano?). Lo siento por los millones de seres razonantes que se han dejado seducir por los pregoneros de la esperanza en una vida futura de felicidad plena, al contemplar cara a cara al Omnipotente Creador, que nos recibirá (¿) con los brazos abiertos. ¿Habráse visto mayor absurdo?

Todos mis recuerdos son imágenes que desaparecerán de mi mente cuando yo muera. De los difuntos no queda más que el recuerdo, siempre triste como el que yo tengo de mi querida Margarita, a quien no veré nunca más. Cuanto he publicado en mi vida, sin embargo, seguira vivo, “resucitando” cada vez que alguien me lea, porque leer es un traspaso de ideas y una forma siempre posible de hacer revivir a los difuntos. Es el mejor elogio que se puede hacer de los escritores, sean novelistas, científicos, poetas o historiadores. Si alguien nos lee, no hemos vivido en vano. Cada lectura nos devolverá a la vida porque es la única resurrección posible: la comunicación post mortem.

Te devolveré a la vida tantas veces como pueda. Por supuesto, te seguiré leyendo. Una vez escribí que la muerte es la derrota de los que se quedan, derrotada yo por su sabor.

La lectura mueve montañas.

Un abrazo.

Lourdes

Me gustaMe gusta